こんにちは。

1872年(明治5年)の1月29日、明治政府による日本初の全国戸籍調査が行われました。

当時の人口は3311万825人。因みに2024年の日本国人口は外国人も含めると1億2488万5175人。

当時から9177万4350人増加はしていますが、2023年比で53万1702人減少しています…

・戸籍とは?

家族単位で国民を登録する目的の公文書。誰が誰と誰から産まれたのか、いつ誰と結婚したのか、いつ亡くなったのか、など時系列にまとめられています。

実はこの戸籍制度、世界を見渡しても日本と、中華人民共和国(中国)と、中華民国(台湾)の3国しか運用していないのです!

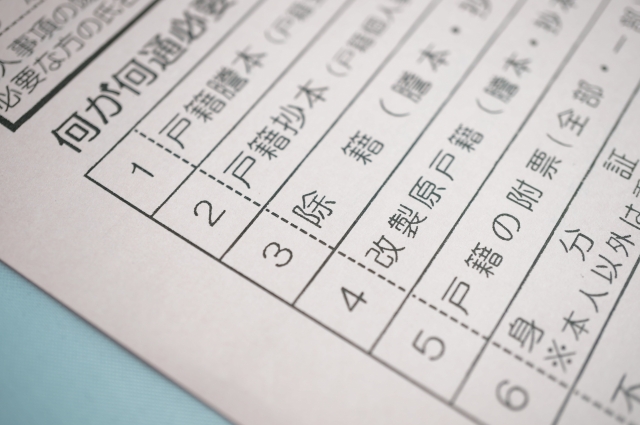

・戸籍謄本と戸籍抄本の違いって?

戸籍謄本=戸籍の「全部事項証明書」戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類。

戸籍抄本=戸籍の「個人事項証明書」戸籍に記載されている特定のひとの身分事項を証明する書類。

1994年に戸籍が紙ベースでの管理からコンピューターによる電算化へ変わりました。その時に名称も変わって戸籍謄本から「全部事項証明書」、戸籍抄本から「個人事項証明書」となりました。

因みに電算化に伴いB4の紙からA4の紙へと移行。

・改正原戸籍

これは戸籍が電算化される前の紙ベースでの戸籍のことです。

他にも「除籍謄本」とか「戸籍の附票」とかあってなんだかわかりにくいですよね…

しかし電算化のおかげで、2024年1月の戸籍法改正により、今まで本籍地の役所まで取りに行っていた戸籍の証明書を最寄りの市町村役所でも取り寄せることが出来るようになったようです。

・自分の先祖を確認出来る。

日常生活を普通に送っていると、あまり戸籍の証明書って使わないし見ないですよね。でもその証明書には自分の先祖の名前が記載されている訳です。

私で言えば、父方の祖父から名前を頂いたので「晃お爺さん」の名前が記載されているのです。

父が6歳の頃に他界されているので、私は勿論直接お会いしたことはありませんが、なんだか繋がりを実感できて嬉しく感じました。

・相続

戸籍制度は相続関係もすぐに確認ができるので、とっても素晴らしい制度だと思います。

しかしだからこそ日本では「遺言状」の普及が進んでいない一因にもなっているのだと思います。

例えばアメリカの遺言書の普及率はおよそ40%と言われています。

対して日本の遺言書普及率は8.8%…

相続が発生した時に「法定相続人」という法律で決まった相続人がいるのです。なので法律に則って粛々と相続をするだけというカタチが戸籍によって作られている訳です。まぁ現実はもめることが多いのですがね。

・AI時代の戸籍

既に戸籍が電算化されコンピューターで管理されているのです。

これにマイナンバーを合わせて、更にマイナンバーに銀行口座情報が組み合わされば、個人情報なんて国家に丸裸にされてしまう訳です。

まぁ、マイナンバーはそれが目的なんだと思いますよ。税金のとりっぱぐれがないようにする。効率的に正確に税を徴収できるツールなんだと思います。

だけど、電算化することによって、そしてコンピューター技術とAI技術の伸長によって、税当局も思わぬ(意にそぐわぬ)方向性が見えてきました…

詳しくは明日の記事で書きます(笑)

最後までお読みいただきありがとうございます!